Come again Nepal!

“Hey, you!”

카트만두의 공항 앞에서 마헤스(네팔 FFN 코디네이터)가 나를 보자 했던 말이다. 수많은 캠퍼들을 만나고 보내왔을 마헤스가 나를 단번에 알아봐주었을 때 굉장히 고마웠다. 내가 네팔에 다시 오는 것이 ‘top secret’이었다고 농담하면서 넘어가느라 말하진 못 했지만 정말 고마웠다.

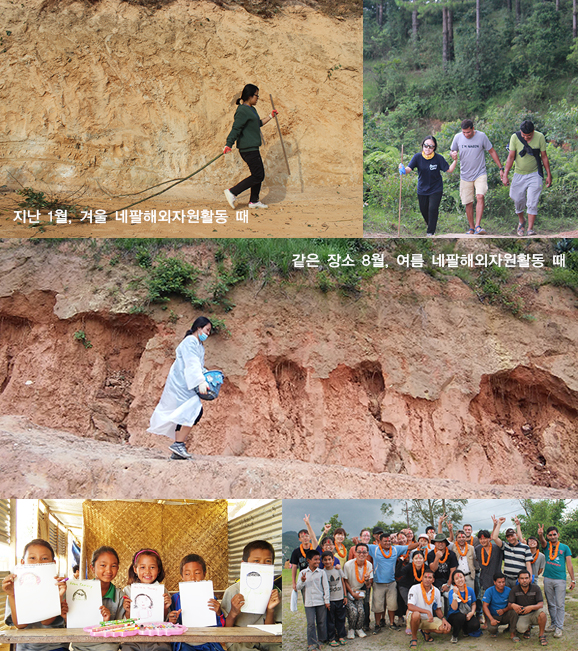

네팔의 풍경은 지난번과 비슷하면서도 달랐다. 우선 달리는 버스의 지붕에 앉아 있던 사람들이 없어졌다. 인도와의 관계가 나아지면서 물자 공급 사정이 좋아졌다고 한다. 지난번에 왔을 땐 겨울이었는데 이번엔 여름이라 풍경도 훨씬 푸르렀다. 공항에서 출발해 수도 카트만두의 Encounter 호텔에 도착했다. 다시 오는 이 곳도 조금 리모델링한 것 빼곤 그대로였고 너무 반가웠다. 그곳에서 나빈(FFN의 또 다른 코디네이터)이 여유롭고 느긋하게(?) 반겨주었다. 그렇게 나 혼자 속으로 감격적이었던 재회를 하고 다음 날, 다른 외국인 캠퍼들을 만나 우리가 활동할 바네파 지역의 캠프 하우스로 갔다. 캠프 하우스도(예쁜 파란색으로 변한 것을 제외하고), 바네파 마을도, 나중에 ‘맥스’라고 이름 붙여준 동네 슈퍼마켓의 강아지도 전부 그대로였다. 도착 첫 날은 짐을 정리하고 다 같이 필요한 것을 구입하러 쇼핑가서 점심을 사먹었다. 우리 테이블은 모모(네팔식 만두)와 탄두리 치킨을 먹었는데 이 두 메뉴는 역시 어딜 가나 실패하지 않는다. 캠프 하우스에선 모든 캠퍼들이 wash, clean, cook 팀에 매일 다르게 속해서 집안일을 한다. 그래서 각자 자기소개를 하고 팀을 나눴다. 저녁은 마헤스 쉐프의 수제 치킨 커리다.

다음 날은 학교에 올라가는 날이었다. 아침 식사 후에 쇼핑팀이 사온 페인트, 우리의 점심 식사, 어린이들과의 프로그램 준비물을 들고 올라갔다. 이번에는 올라가는데 지난번보다 훨씬 힘들었다. 숨이 턱턱 막히고 나중에는 손발 끝이 저리고 머리가 어지러웠다. 많은 사람들이 걱정해주고 도와주셔서 회복하고 학교까지 올라갈 수 있었다. 기억나는 많은 얼굴들이 보였다. 한국에서 출발하고 셋 째날, 드디어 순드리 학교에서의 페인팅과 놀이 프로그램을 시작했다. 올라가서 오전 작업을 하고 포커댄스, 폴라로이드 사진으로 교실 꾸미기, 풍선 꽃 만들기 등을 며칠에 나눠 진행했다. 그리고 점심을 먹고 오후 작업 후에 하산 하는 것이 우리의 작업 일정이었다. 점심은 삶은 달걀, 바나나, 네팔 식빵과 망고 쥬스가 전부지만 작업을 하고 산바람을 맞으며 먹는 식사가 그렇게 상쾌할 수 없다. 내려와서는 서로 씻기 위해 샤워실 눈치 게임을 하고 쇼핑팀이 장을 보고 오면 저녁을 먹고 전체 평가를 하는 것이 캠프의 하루 일과다.

여자 숙소의 공간이 작아서 몇 명은 베란다에 모기장을 치고 침낭에서 잤다. 바네파의 밤공기와 바람을 느낄 수 있다. 비가 온다면 추적추적 쏴아아 하는 빗소리도 들을 수 있다. 그리고 아침엔 네팔의 따가운 햇살을 모닝콜로 잠에서 깼다.

난생 처음 본 반딧불이, 돗자리에 누워서 보던 수많은 별, 우리만의 영화관, 불이 들어오지 않아 손전등에 의지하던 일, 화장실 품앗이 등등 약 일주일간의 소소한 행복들이 아직도 생생하다. 전기를 항상 사용할 수 있는 것도 아니었고, 샤워실, 화장실, 잠자리 등 시설들이 불편했지만 오히려 그곳에서의 생활을 더욱 행복하게 만들어주는 장치들이었다. 지난번 캠프에서 Joy가 말했던 ‘uncomfortable happiness’가 떠올랐다.

지난번이나 이번이나 사람들의 생각은 작업하는 시간이 매우 적다는 것이다. 이번에는 날씨도 더워서 왕복하는데 3-4시간이 걸렸다. 작업 시간은 정말 많아봐야 2시간 정도였다. 전에도 했던 생각이지만 겨우 며칠 한두 시간 일하고 가는 것이 이 사람들에게 얼마나 도움이 될까 고민 했다. 우리가 이 워크캠프에 참여한 의미에 대해 생각했다. 우선 캠퍼들이 이 일에 참여하지 않았으면 네팔의 누군가가 그 등산길에 올라 일을 했을 것이다. 마을 사람들이 돈을 지불하고 사람을 고용할 수도 있겠지만 아니면 생계가 있는 사람들이 따로 시간을 냈을 거다. 우리는 일상을 잠시 접어두고 가니 그 사람들이 느꼈을 부담과는 무게가 다를 것이라 생각한다. 그 사람들은 이것이 곧 일상이니까. 두 번째는 지진 발생 이후 소중한 사람들 또는 어떤 것을 잃고 살아가고 있는 사람들에게 먼 곳에서 온 우리들이 참여함으로써 그들에게 전달되는 메시지다. 전달하고 싶은, 받아들이는 메시지는 각자 다르겠지만 거기에 치유의 힘이 있다고 믿는다.

사전 모임에서 지진 후 네팔의 사정에 대한 다큐멘터리를 보았다. 지진으로 인한 사상자와 자살한 수많은 사람들 그리고 당연히도 여전히 치유되지 못하고 살아가는 사람들이 나온다.

지난번에 갔을 땐 마냥 밝고 좋은 사람들로 기억됐던 네팔 사람들이 트라우마를 가지고 일상을 살아가고 있을 것을 깊게 생각하지 못했다. 내가 사는 곳에 자연재해로 소중한 이들을 잃는다면 하는 상상을 했다. 마음이 아프고 미안했다.

캠프 가기 전에 많이 들었던 얘기 중 하나가 “돈 내고 고생하러 가네.” 혹은 “좋은 일 하러 가네.”였다. 내가 가서 겪을 경험과 감정들, 새로운 배움, 소중한 인연들은 고려하지 않는, 내가 일방적으로 무언가를 준다는 것 같아 기분이 좋진 않았다. 그 사람들이 이 활동을 한다면 생각이 바뀔 것을 확신한다.

네팔에서의 일정이 끝나고 공항으로 가는 길에 누군가 나빈에게 캠퍼들을 보내는 것이 슬프지 않냐고, 괜찮냐고 물었다. 나빈은 스스로 ‘Good bye’를 이별이라고 생각하지 않는다고 말했다. 그건 곧 ‘Come again’이라고 했다. 수많은 캠퍼들을 보내며 살아왔을 나빈과 마헤스를 생각하니 마음이 먹먹했다. 지난번엔 안 그랬는데 나빈이 우리를 보내고 뒤돌아 갈 때 눈물이 나고 슬펐다. 정말 내가 또 다시 올 수 있을까 하는 생각이 컸다. 소피가 나를 달래주다 같이 울었다. 아름이도 나를 놀리긴 했지만 눈가가 촉촉한걸 보았다. 사실 네팔에 다시 가겠다고 하기 전에 고민이 많았다. 지난번의 좋았던 경험과 추억이 바뀔까봐. 그렇지만 다시 다녀오길 정말 잘 했다는 생각이 든다. 지난번이나 이번에 같이 갔던 한국의 자원 활동가들도 기회가 된다면 꼭 다시 가고 싶다고 했다.

나빈의 말처럼 모두들 꼭 ‘Come again’ 하길 정말, 정말 바란다!

마헤스, 나빈, 순드리 학교 어린이들, 바네파 마을 주민들,

사이토, 타로, 알렉슈오, 아만다, 레아,

이번 1월 자원 활동가들,

그리고 햇님, 애너, 소피, 서나, 아름, 제니, 홍, 영을 생각하며

Joo.